La (problématique) application de la prescription de droit commun aux actions en nullité de brevet

Le sujet agite – à juste titre – le microcosme des spécialistes des brevets et mérite de s’y arrêter quelques instants au regard des enjeux en cause.

Une action en nullité de brevet consiste à demander au tribunal de constater qu’un brevet a été délivré en violation des règles de brevetabilité et d’en prononcer la nullité. Le résultat de l’action est que le brevet est déclaré nul erga omnes, ce qui profite à l’ensemble des acteurs du marché qui pourront exploiter la technologie en cause sans être inquiétés par le breveté.

La question de l’éventuelle prescription d’une telle action ne s’est présentée que très récemment. En effet, avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les délais de prescription de droit commun qui auraient pu être appliqués étaient longs (de 10 à 30 ans) au regard de la durée de vie d’un brevet (20 ans). La question n’avait donc pas vraiment d’intérêt pratique. Depuis l’institution d’un délai de prescription de droit commun à cinq ans, elle a pris une tournure différente.

L’application de la prescription quinquennale

Le Code de la propriété intellectuelle ne comporte aucune disposition relative à l’éventuelle « prescriptibilité » de l’action en nullité de brevet. C’est la raison pour laquelle certains ont cru bon de se tourner vers un texte d’application large, à savoir l’article 2224 du Code civil, qui prévoit : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ».

L’application de ce texte à l’action en nullité de brevets ne va pas de soi. En effet, cette action semble a priori dépourvue de caractère « personnel » : en obtenant l’annulation d’un brevet, le demandeur n’obtient pas la reconnaissance ou la protection d’un droit personnel, ce qui est la définition de l’action personnelle. S’agissant par exemple d’un brevet de médicament, tous les laboratoires génériques peuvent chercher à en obtenir la nullité et le résultat de l’action n’a rien de « personnel » puisque la nullité est prononcée erga omnes. Cela signifie que tous les laboratoires génériques pourront lancer des copies du médicament (auparavant) breveté. Le demandeur à la nullité est rigoureusement dans la même situation que ses concurrents qui n’étaient pas partie à l’action ; la décision du tribunal ne lui confère aucun droit personnel.

L’argument a déjà été soulevé à quelques reprises mais les juges l’ont écarté en assimilant l’action en nullité à une action personnelle (TGI Paris, 30 novembre 2017, n°16/14466 ; TGI Paris, 26 janvier 2018, n°16/01225 ; TGI Paris, 16 mars 2017, n°15/07920). La motivation sur ce point révèle surtout une certaine gêne à l’idée qu’aucun délai de prescription ne soit applicable.

La détermination du point de départ du délai

Si l’article 2224 du Code civil est applicable à l’action en nullité, il convient alors de déterminer le point de départ du délai, à savoir le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

À partir de quand connaît-on « les faits » permettant d’agir en nullité contre un brevet ?

Là encore, la réponse ne va de soi et la jurisprudence hésite. Certaines décisions ont retenu que le point de départ devait être la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’existence du brevet en question. Partant, plusieurs dates ont été retenues :

- la date de la publication de la demande de brevet (CA Paris, 8 novembre 2016, n°14/15008) ;

- •la date de la délivrance du brevet (CA Paris, 20 octobre 2017, n°15/09777 ; et aussi CA Paris, 22 septembre 2017, n°14/25130) ; ou encore

- la date de la fin de la procédure d’opposition (TGI Paris, 26 janvier 2018, n°1601225).

D’autres décisions ont essayé de déterminer la date à laquelle le demandeur avait eu connaissance, non pas de l’existence du brevet, mais de la cause de nullité du brevet (TGI Paris, 18 décembre 2015, n°14/04698). Il convient ici de rechercher à quelle date une entreprise a eu connaissance, par exemple, des éléments de l’art antérieur permettant de remettre en question la validité du brevet. Cette approche est délicate à mettre en œuvre en pratique dans la mesure où la date de la prise de connaissance par une entreprise d’une information est pour le moins difficile à déterminer.

Enfin, certaines décisions ont plutôt recherché in concreto la date à laquelle le brevet litigieux aurait été identifié comme une « entrave » pour les projets du demandeur. Il s’agit là de déterminer, au cas par cas et de façon rétrospective, à partir de quelle date une entreprise avait des projets suffisamment précis pour identifier le brevet litigieux comme une « entrave » à son activité. Le point de départ peut donc être différent selon les circonstances de l’espèce. On relève notamment :

- la date de la lettre adressée par le titulaire du brevet au demandeur à la nullité (TGI Paris, 28 avril 2017, n°15/09770) ;

- la date de l’assignation en contrefaçon à l’initiative du breveté (TGI Paris, 26 janvier 2018, n°16/04323) ;

- la date du lancement du produit par le titulaire mettant en œuvre le brevet (TGI Paris, 16 mars 2017, n°15/07920) ;

- la date de l’expiration de la période de protection des données cliniques (TGI Paris, 30 novembre 2017, n°16/14466).

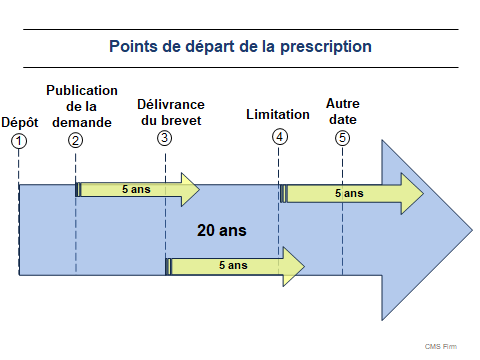

Il existe donc une très grande insécurité liée à ces différents points de départ retenus par la jurisprudence, qui peut être schématisée de la façon suivante :

Si aucun de ces points de départ n’emporte véritablement la conviction, il faut relever qu’il est particulièrement choquant de retenir la date de publication de la demande alors même qu’il est impossible d’agir en nullité à ce stade « embryonnaire » de la vie du brevet. En tout état de cause, il est difficile pour une entreprise de se lancer dans une action en nullité sans risquer de voir la question de la prescription s’inviter dans les débats.

Sans parler de l’insécurité juridique liée à ces appréciations divergentes, le principe même de l’application de la prescription à l’action en nullité de brevet soulève d’autres questions tout aussi importantes.

De façon générale, il est souhaitable, notamment pour des impératifs de paix sociale, d’empêcher que des actions judiciaires puissent être déclenchées de façon trop tardive. C’est l’idée même de la prescription extinctive.

Cependant, appliquée à l’action en nullité de brevet, on ne voit pas bien quelle « paix sociale » est obtenue : un brevet confère un monopole à son titulaire qui n’est justifié que si l’invention remplit les conditions de brevetabilité. Or, l’action en nullité permet justement de « sanctionner » les brevets qui ne répondent pas à ces conditions et constituent un monopole injustifié à la liberté du commerce et de l’industrie et une restriction à la libre concurrence. Ainsi, l’action en nullité est un moyen efficace de lutter contre les abus du système des brevets. Il semble souhaitable qu’elle puisse être exercée à tout moment de la vie du brevet.

L’application du délai de prescription de l’article 2224 du Code civil à l’action en nullité de brevet revient à paralyser ce mécanisme correcteur. En effet, passé le délai de cinq ans, le breveté dispose d’une sorte de « super brevet » indestructible, peu important sa conformité aux règles de brevetabilité. On voit mal la « paix sociale » qui pourrait résulter de cette solution.

En outre, cette jurisprudence isole la France en ajoutant un obstacle supplémentaire pour le demandeur la nullité (qui n’existe pas dans les autres pays d’Europe). Il ne serait donc pas étonnant que certaines entreprises évitent les juridictions françaises pour ce type de litige, ce qui serait évidemment regrettable pour les juridictions parisiennes qui souhaitent conserver un rôle de premier plan en Europe.

Au regard de ces quelques éléments de réflexion, il n’est peut-être pas illégitime de se poser à nouveau la question : l’article 2224 est-il vraiment applicable aux actions en nullité de brevet ?

Auteur

Jean-Baptise Thiénot, avocat counsel, droit de la Propriété intellectuelle, réglementation des produits de santé